Alberto Lovatto

articolo pubblicato ne “l’impegno”, a. XXXIV, n. s., n. 1, giugno 2014: Armistizio Prigionie Resistenza, atti del convegno, Varallo, 7 settembre 2013

La ricerca da cui prendono spunto queste mie riflessioni ha avuto inizio più di trent’anni fa. Nel 1982 l’Associazione nazionale ex deportati del Piemonte, in particolare attraverso l’energia e la lungimiranza del suo presidente di allora, Bruno Vasari, con il coinvolgimento fondamentale dell’Università di Torino e degli istituti per la storia delle Resistenza delle province piemontesi, ha avviato la raccolta delle testimonianze di tutti gli ex deportati nei lager nazisti residenti in Piemonte.

Una raccolta che ha stimolato, in quegli anni, numerose riflessioni, radicandosi su un impianto metodologico, quello della storia orale, in evoluzione ma ormai consolidato. I risultati del lavoro piemontese, oltre che ad alcuni importanti incontri di studi, sono stati affidati a due volumi editi da Franco Angeli: “La deportazione nei campi di sterminio nazisti”, raccolta di saggi nei quali si approfondivano alcune delle questioni, storiografiche e storiche, emerse dalle testimonianze; “La vita offesa”, una antologia delle testimonianze, realizzata smontando i singoli racconti e rimontandone le parti secondo un percorso di tematizzazione della narrazione orale[1].

L’Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Vercelli ha aderito al progetto coinvolgendomi, insieme a Enrico Strobino, nella raccolta delle testimonianze, conclusa la quale si è concordato di sviluppare la ricerca in sede locale. Da quel primo approfondimento è nato un saggio, scritto da me, per il Vercellese e il Biellese, e da Gisa Magenes e Filippo Colombara, per la provincia di Novara, nel quale l’analisi della memoria della deportazione era letta attraverso la categoria di “comunità”, coniugando gli strumenti della storia con quelli dell’antropologia[2].

Muovendo da quel primo nucleo di esperienza di lavoro sul campo, l’Istituto ha poi deciso di promuovere una serie di ricerche sul tema della deportazione nei lager nazisti, che ha trovato iniziale pubblicazione nella rivista dell’Istituto “l’impegno” e, successivamente, una sintesi più organica nel volume “Deportazione memoria comunità”, pubblicato nel 1996 con la prefazione di Claudio Dellavalle nella collana dell’Aned edita da Franco Angeli[3].

Da anni non mi occupo più di ricerca sulla deportazione. Dal 1998, con la cura del convegno “Canzoni e Resistenza”, della mostra, dello spettacolo e degli atti ad esso collegati, sono tornato ad occuparmi con maggior costanza di cultura e canto popolare[4]. Questo intervento costituisce dunque una sorta di ripensamento a posteriori di una esperienza umana e di ricerca, iniziata oltre trent’anni fa e chiusa, per quanto ha riguardato il mio coinvolgimento nella ricerca attiva, da più di una decina d’anni[5]. Una rilettura che avvio proprio a partire dal tema centrale di questo incontro di studi.

8 settembre: sguardo nazionale e sguardo europeo

Il contesto storiografico entro il quale quella ricerca si è sviluppata, attraversando gli anni ottanta e novanta, ha messo in evidenza alcuni nodi e snodi, richiamati e attualizzati già dalla relazione di Claudio Dellavalle, che vorrei riprendere partendo da alcune pubblicazioni e incontri di studio che hanno in vario modo influenzato il mio lavoro di allora.

Il saggio di Claudio Pavone sulle “tre guerre”, messo a fuoco in occasione di alcuni convegni negli anni ottanta e poi esposto con completezza nel 1991 nel volume “Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza”[6], ha introdotto una prospettiva di analisi che ha sconvolto, in quegli anni, il mondo partigiano, che sussultava, come in parte continua a sussultare, vedendo utilizzata dalla storiografia vicina agli istituti per la storia della Resistenza, la categoria di guerra civile riferita alla guerra partigiana. Anche se Pavone, come è noto, aveva messa in dialogo la categoria di guerra civile con quelle di guerra di liberazione e di guerra di classe, l’idea stessa di guerra civile toccava necessariamente nervi scoperti, non solo della memoria partigiana ma anche della storia e memoria nazionale. Temi scottanti che, partendo proprio dalle esperienze del partigianato valsesiano e novarese in particolare, da tempo e con acume, veniva scandagliando anche il lavoro di Cesare Bermani oggi pubblicato dall’Istituto in una edizione organica e fondamentale non solo per la lettura della Resistenza in questa zona[7].

Nel 1985 si è svolto a Carpi un convegno dedicato a “Spostamenti di popolazione e deportazione in Europa durante la seconda guerra mondiale”. Molte delle relazioni di quel convegno, poi raccolte in un volume di atti curato da Enzo Collotti[8], oltre a sottolineare lo stretto legame fra organizzazione della “galassia concentrazionaria” nazista e sistema economico tedesco, suggeriva di osservare il fenomeno, vista la sua dimensione europea, come un vero e proprio movimento migratorio coatto di forza lavoro che ha influenzato, in alcuni casi in maniera definitiva, non solo l’esperienza di milioni di persone ma anche l’assetto dell’Europa del dopoguerra. Le schede depositate all’archivio della Croce rossa internazionale ad Arolsen sono, ad oggi, più di cinquanta milioni, relative a movimenti di oltre diciassette milioni di persone coinvolte in esperienze di prigionia, internamento, lavoro coatto, sterminio.

Un’esperienza di coazione che determina, guardando alla deportazione degli ebrei, la loro scomparsa in alcuni territori. Anche solo considerando la provincia di Vercelli, dei 315 ebrei registrati dal censimento fascista del 1938 (certo vicino per difetto al numero reale delle presenze di cittadini di religione ebraica) alla fine della guerra, per effetto dello sterminio e dei temporanei e forzati movimenti per sfuggire all’arresto, pochissimi sono tornati a risiedere nel Biellese e nel Vercellese. Proprio perché si è trattato di spostamento di “forza lavoro”, il convegno sottolineava gli interessi economici e, di conseguenza, i vantaggi che il sistema produttivo ne aveva tratto, mettendo in relazione quindi guerra, sistema produttivo, relazioni fra le popolazioni in ambito europeo.

Un altro convegno che, negli stessi anni, suggeriva di osservare i fenomeni della prigionia nella seconda guerra mondiale leggendo le “trasversalità” delle esperienze è stato “Una storia di tutti”, promosso dall’Istituto storico della Resistenza in Piemonte nel novembre 1987[9]. Un convegno che metteva a confronto le diverse esperienze di prigionia, quelle dei civili e dei militari, quelle dei militari in mano tedesca, russa, francese, inglese e americana, quelle segnate dallo sterminio e quelle dei “lavoratori civili” caratterizzate dallo sfruttamento di manodopera. Un modo di guardare alla memoria dell’evento bellico e del periodo postbellico tenendo conto dei diversi e a volte contrastanti punti di visione, delle infinite storie che si sono incrociate negli scenari bellici. Uno sguardo che consentiva di individuare convergenze ma che, rompendo la schematica separazione vincitori/vinti, proponeva anche un disegno finale assai complesso.

Guardando all’8 settembre, è evidente il radicale cambio di ruolo e posizione che si sono trovati a vivere civili e militari nella guerra in quegli anni in Italia. Un cambio radicale di ruoli e posizioni che ha fortemente influenzato la memoria come luogo della ricomposizione delle esperienze passate. Attraverso successive e mutevoli ragioni di senso, il ricordo, attraverso il racconto, cerca spazi di formalizzazione. Il raccontare stesso, facendosi esperienza cognitiva e sociale, si propone come laboratorio di costruzione di contesto e di senso della memoria. Penso ad esempio alla esperienza dei militari italiani e alle difficoltà che si incontrano nel raccogliere memoria militare, nella quale la sconfitta e la prigionia finiscono per impedire il comporsi e l’esprimersi della consapevolezza storica del ruolo svolto nello scenario bellico prima dell’armistizio. L’esperienza di quanto accaduto dopo l’8 settembre ridefinisce, nel nuovo ruolo, colpe e sensi di colpa[10].

La relazione qui pubblicata sui campi per prigionieri alleati rende evidente il cambio di ruoli e di responsabilità: fino all’8 settembre i militari italiani tenevano prigionieri gli americani in campi di concentramento; immediatamente dopo gli stessi militari italiani finivano in campi di concentramento tedeschi. Campi, questi ultimi, che erano nella sostanza l’omologo di quelli di prima. Magari i militari americani, inglesi o neozelandesi non erano così vessati dall’esercito italiano come lo sono stati gli italiani finiti in mano tedesca dopo l’8 settembre, ma erano pur sempre nemici, catturati, trasportati in un campo, trasferiti in un altro, mandati a lavorare presso aziende private le quali, senza farsi particolari domande etiche, sfruttavano quella manodopera a fini produttivi. Nel 1981, in un volume dedicato a “La violenza nei lager”, Andrea Devoto e Massimo Martini avevano osservato il lager come total institution, secondo la definizione coniata negli anni sessanta dal sociologo canadese Erving Goffman[11]. Conoscevo il lavoro di Goffman per averlo studiato all’università in preparazione dell’esame di “Comunicazione di massa” e l’idea di utilizzare una categoria ampia come quella di “istituzione totale” per osservare i comportamenti delle persone all’interno di diverse ma nel contempo analoghe istituzioni i cui compiti sono quelli di occuparsi di più persone, dalle scuole agli ospedali, dagli ospizi alle case di cura per malati mentali fino ai campi di prigionia e di sterminio, se da un lato sembrava sconvolgere alcune certezze storiografiche, dall’altro costringeva l’osservazione a considerare analogie e differenze dei comportamenti delle persone in condizioni simili, anche se collocate in contesti storicamente diversi. Tornando all’8 settembre, il rovesciamento di posizione e ruoli è tanto più evidente quanto più evidente è lo scarto fra il ruolo assunto prima e dopo l’8 settembre. Il caso della tragedia della Divisione Acqui, di cui parla Marisa Gardoni, è emblematico. La confusione e il disagio che caratterizza il comportamento dopo l’annuncio dell’armistizio è proprio segnato dalla radicalità dello scarto di ruolo. In quel contesto i militari, ufficiali e truppa, si sono trovati a prendere decisioni senza poter individuare un evento, nella propria esperienza e nella storia passata, che servisse a comprendere la situazione e a capire come ridisegnare il proprio ruolo.

Ma, se si prova a ricollocare la dicotomia continuità/discontinuità che l’8 settembre pone all’esperienza degli italiani guardando la situazione italiana dall’Europa, alcune condizioni di esistenza sembrano cambiare di senso.

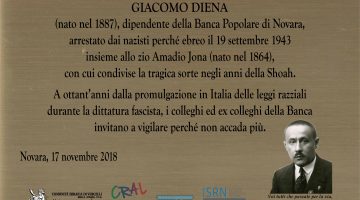

Pensando alla deportazione, dopo l’8 settembre è chiaro che, anche solo riflettendo sulla condizione degli ebrei, l’occupazione tedesca segna uno stacco radicale. Dal 1938, dalla promulgazione delle leggi razziali, gli ebrei italiani avevano vissuta una lenta ma radicale erosione dei loro diritti, con tutta una serie di circolari applicative che impedivano di avere una radio, di avere una domestica, di esercitare una professione autonoma, di andare a scuola, di insegnare. Raccogliendo le testimonianze di ebrei, nel momento in cui il racconto degli effetti razzisti delle leggi fasciste arriva alla guerra, subisce una accelerazione e gradualmente i ricordi fissano una spaccatura: «E poi siamo arrivati all’8 settembre». Ma paradossalmente, proprio quella cesura, guardata dall’Europa, interrompe anche la complicità, apparentemente plebiscitaria, fra Italia e Germania. Il rapporto fra fascismo e nazismo, che anche gli ebrei italiani si trovano in qualche modo a condividere, si manifesta nella sua verità mostrandosi, guardato dall’Europa, per quello che realmente è: una delle diverse forme agite di supporto alla realizzazione della “soluzione finale del problema ebraico” decisa a Wansee ma già scritta nel lungo percorso che ha portato alle fucilazioni di massa delle Einsatzgruppen prima e ai campi di sterminio poi. Il tragico destino toccato anche agli ebrei italiani, se da un lato è segno della discontinuità, dall’altro è il prezzo tragico dell’allineamento ad una condizione internazionale imposta dal nazismo agli ebrei di tutta l’Europa occupata.

Una condizione e considerazione che vale per l’intera esperienza della deportazione. I deportati italiani per ragioni “politiche” che finiscono nei lager a partire dalla fine del 1943 incontrano deportati che vivevano quella condizione dall’inizio della guerra e, in qualche caso, anche da prima, se si guarda ai deportati spagnoli che hanno subito deportazione e prigionia dalla fine della guerra civile in quel Paese. Gli italiani arrivano nei lager dopo la “circolare Pohl”[12], provvedimento emanato tra il 1942 e il 1943, che sottolineava la necessità dello sfruttamento dei prigionieri come manodopera quale strategia prioritaria rispetto allo sterminio immediato. Quando il nazismo si accorge che la produzione nazionale sta calando significativamente e lo sfruttamento della produzione dei paesi occupati non basta a mantenere stabile il tasso produttivo necessario alle esigenze belliche della Germania, si pensa di sfruttare anche la massa dei prigionieri destinati alla eliminazione. Un modo di “interpretare” la prigionia che viene fatto valere, da quella circolare, anche per i campi che prevedevano un regime concentrazionario più duro, campi gestiti, nella maggior parte dei casi, direttamente da agenzie finanziarie controllate dai vertici delle Ss. Anche in questo caso gli italiani si trovano scaraventati nel disegno di sfruttamento e sterminio che da anni stava segnando la vita di molte nazioni d’Europa, pagando un prezzo altissimo; la deportazione restituiva anche continuità e non discontinuità, con la condizione della popolazione oppressa dall’occupazione nazista.

Anche il tema della “guerra civile” in quegli stessi anni era osservato su un piano sovranazionale. Di quel dibattito resta emblematica la polemica tra Ernst Nolte e Jurgen Habermas, seguita alla pubblicazione del saggio di Nolte dedicato alla “Guerra civile europea”, saggio nel quale lo storico tedesco ribadiva la tesi dello stretto nesso di causalità tra i crimini del bolscevismo e quelli del nazionalsocialismo, estendendo il discorso anche al fascismo italiano. I crimini del nazismo e del fascismo erano quindi da inserire in un quadro di “guerra civile”, le cui ragioni erano da cercare nella reazione motivata, secondo le interpretazioni di Nolte alla Rivoluzione d’ottobre. Dibattito acceso da cui ha preso spunto il seminario che si è svolto nel 1987 all’Istituto Goethe di Torino, che ha visto una partecipazione amplissima di studiosi italiani e tedeschi[13]. Lo scontro che si determina dopo l’8 settembre in Italia, utilizzando la categoria di “guerra civile” in una prospettiva europea, assume quindi la condizione di una esperienza più ampia di quella nazionale. Molto semplificando si potrebbe dire che la propaganda antipartigiana e antiresistenziale in Italia, tesa ad accomunare gli obiettivi della Resistenza agli esiti del totalitarismo sovietico, ha costretto la memorialistica partigiana, ma anche in parte la storiografia militante, a una azione difensiva che ha portato a definire uno specifico resistenziale italiano che consentisse una presa di distanza netta dagli obiettivi sovietici. Ma il prezzo di quella prospettiva è stato l’impossibilità di leggere la vicenda italiana, nel suo complesso, in un contesto europeo più ampio.

Già studiato da Enzo Collotti e poi, proprio negli ottanta, da Lutz Klinkhammer, il quadro complesso dell’occupazione tedesca per tutto il periodo della Rsi nel Nord Italia, risulta segnato da una gestione connotata da una sorta di “policrazia”, vale a dire dalla presenza di una burocrazia nella quale diversi e a volte contrastanti organismi di occupazione agivano senza coordinamento locale ma secondo convergenti indicazioni che venivano da Berlino. La Gestapo, la polizia di stato, e le Ss guardavano all’Italia come Paese satellite. Le strutture dipendenti da Rudolf Rahn, plenipotenziario dipendente dal ministro degli Esteri Ribbentrop, osservavano l’Italia come un Paese collocato nel contesto bellico internazionale. La Wehrmacht guardava al territorio italiano come scenario di guerra, trattando quindi tutta la popolazione civile come un unico nemico. Albert Speer, ministro per gli Armamenti, era interessato a mantenere stabile la produzione industriale italiana. Fritz Sauckel, plenipotenziario per la manodopera, favoriva invece la deportazione di lavoratori civili da utilizzare nelle industrie germaniche. Le conoscenze sulla effettiva articolazione degli uffici tedeschi in Italia e della loro azione nei singoli scenari di guerra al momento dello svolgimento di quella ricerca non era abbastanza definito da consentire di spiegare diversità di comportamenti e azioni dell’occupante tedesco e dell’alleato fascista. Quello che emergeva da una osservazione locale era, per alcuni aspetti, la presenza di una certa casualità. Se gli arresti del dicembre 1943 a Biella e nel Biellese si legavano infatti, in maniera evidente, ad azioni specifiche di polizia, in altri casi non si spiega perché arresti che nascevano con stessi obiettivi ma diversi protagonisti, come, ad esempio gli arresti dell’aprile 1944 a Fobello e in val Mastallone, avevano avuto quale esito il trasporto a Torino alle Casermette di Borgo San Paolo e non alle Carceri Nuove e, di conseguenza, l’invio in Germania all’interno del sistema di sfruttamento di manodopera esterno alla rete dei lager di sterminio. Un tema che rimanda al problema delle reciproche responsabilità dei due regimi coinvolti nell’occupazione italiana dopo l’8 settembre e che la nozione di “nazifascismo” ha spesso rischiato di confondere. Ma forse, anche qui, allargare lo sguardo dalla condizione dell’Italia a quella dell’Europa consente di guardare in modo diverso alle continuità e discontinuità.

Il faticoso percorso della memoria

Nel Vercellese gli arresti di ebrei avvengono già nel mese di settembre 1943. Reparti della Leibstandarte Ss Adolf Hitler, responsabili degli eccidi di Boves e di Meina e della deportazione degli ebrei di Borgo San Dalmazzo, sono a Vercelli già il giorno 10. Molti degli ebrei residenti in città lasciano le proprie case, ma già nel mese di settembre 1943 sono arrestate Olga Franchetti di sessantatré anni e Delia Segre Maroni di cinquantadue. Nel quadro di questi primi interventi repressivi legati all’avvio dell’occupazione avvengono anche gli arresti, a Ronco Biellese, il 20 e 21 settembre 1943, di Lina Letizia Zargani[14] e di Leone Davide Lattes, ebrei non vercellesi rifugiatisi nelle montagne biellesi. Tutti arresti che precedono l’“ordine di polizia n. 5”, inviato dal ministro degli Interni Guido Buffarini Guidi il 30 novembre 1943 a tutti i capi delle province, che imponeva l’invio degli ebrei in «appositi campi di concentramento» e il sequestro di «tutti i loro beni mobili e immobili».

I primi arresti di deportati “politici” si verificano il 7 e 8 dicembre a Biella e nel Biellese. In quei due giorni, grazie all’azione di alcune spie italiane che operavano per conto delle Ss tedesche infiltratesi in alcuni gruppi clandestini che si erano formati a Biella e nel Biellese, vengono arrestati ventitré biellesi, portati a Torino alle Carceri Nuove e poi condotti, nella maggior parte dei casi, con “trasporti” successivi, al campo di Mauthausen[15]. La vicenda di quel gruppo riassume in maniera quasi paradigmatica le vicende di molta della deportazione piemontese, quasi una sorta di esperienza emblematica e, narrativamente, esemplificativa dell’insieme della deportazione “politica”, legata alla repressione nazista e fascista seguita all’occupazione tedesca e alla nascita della Rsi dopo l’8 settembre 1943[16]. Il gruppo è arrestato a seguito di un’azione di polizia finalizzata, in quei primi mesi di Resistenza, a stroncare il legame fra giovani e partigianato a livello di territorio. Gli arrestati, condotti inizialmente nella sede locale del Comando tedesco, subiscono un sommario interrogatorio e vengono trasferiti alle Carceri Nuove di Torino, dove rimangono per un periodo più o meno lungo senza poter più incontrare i famigliari. In gruppi più o meno numerosi, con convogli ferroviari successivi, sono trasferiti in campo di sterminio. La maggior parte dei deportati biellesi di quel gruppo, ma come molti dei deportati piemontesi, è condotta al campo di Mauthausen e poi trasferita in uno dei suoi trentasei sottocampi. La maggior parte dei deportati, come si è detto più sopra, entra nel sistema concentrazionario divenendo vittima di quel disegno di sterminio attraverso il lavoro che caratterizzava la gestione dei konzentrazionlager dopo la promulgazione della cosiddetta circolare Pohl.

Come ho ricordato in apertura, intorno a quel gruppo di deportati si è concentrata la prima serie di approfondimenti realizzata dall’Istituto con attenzione particolare per l’arresto e la deportazione di sette giovani di Netro, due soli dei quali ancora vivi negli anni ottanta. Al centro del percorso stava l’indagine della memoria della deportazione e dunque l’esperienza del rientro, del reinserimento nella vita familiare e della comunità, lo sforzo di riprendere la vita, i modi attraverso i quali i deportati avevano cercato di rielaborare, per quanto possibile, quel trauma. Un percorso difficile a proposito del quale si è appunto parlato di “seconda ferita della memoria”, seconda dopo la prima consegna all’oblio cui erano destinati i deportati condotti nel lager. L’esperienza dei deportati del comune biellese di Netro, rientrati a casa, esperienza ricostruita attraverso la testimonianza degli ex deportati Adriano Peretto e Antonio Bellina e attraverso le memorie della moglie e dei figli di un altro ex deportato, Alfio Vineis, deceduto prima dell’avvio della ricerca, costituiva una occasione interessante per dare conto del faticoso processo di rielaborazione dell’esperienza del lager[17].

Costituzione e memoria condivisa

La relazione di apertura di Claudio Dellavalle ha messo in luce il senso che la Costituzione assume come simbolo straordinario di ricomposizione della memoria. Individuata come strumento/documento che nasce dall’Italia rinata, e quindi emanazione di quella parte certo, di una parte degli italiani che si riconoscono nella discontinuità introdotta dall’8 settembre, aldilà e oltre la sua funzione legislativa agisce come momento essenziale di ricomposizione identitaria nazionale. Metterne in discussione i debiti d’origine, la radice fondatamente antifascista, sulla base di necessità contingenti di visibilità politica, non solo rischia di creare la confusione che oggi regna sul piano amministrativo, per effetto della modifica del “Titolo V”, fra compiti dello Stato e compiti delle regioni su molte materie normative, ma mette in discussione anche la possibilità e la capacità di una società di ritrovare i fili della propria storia, così disperatamente dispersi, ricomponendoli in un disegno imperfetto, parziale ma coerente.

L’istituzione del “Giorno della Memoria” mi ha lasciato per alcuni versi perplesso. La giornata della memoria era, per me, il 25 aprile. Di quella data conosciamo i limiti simbolici. Non è la data della fine della guerra ma la data dell’inizio dell’insurrezione. Non è la data della fine della guerra perché la fine della guerra, da Lampedusa al Brennero, percorre un calendario che parte dallo sbarco alleato del luglio ’43 e arriva fino al maggio del ’45 e anche oltre se si pensa al rientro di molti deportati e prigionieri. Anche se sottoposto a variabili e da sottoporre a riletture; anche se da assumere e leggere come momento celebrativo flessibile prevedendo, nel tempo, il modificarsi degli statuti rappresentativi e degli apparati simbolici che lo caratterizzano; anche restando una festa perfettibile e modificabile, l’anniversario della Liberazione, il 25 aprile, era e restava “una” unica giornata nazionale. Era in qualche modo un segno di stabilità. L’anno dell’istituzione del “Giorno della Memoria”, dato il mio impegno di ricercatore in quel campo, sono stato invitato a tenere alcuni incontri pubblici. Intervenendo ho chiesto, retoricamente, di poter parlare di Auschwitz senza che mi si chiedesse di parlare di gulag, o dello sterminio degli armeni, o di Pol Pot. Pur riconoscendo le tragedie imposte al Novecento dal nazismo e dal comunismo sovietico, cinese e dalle loro successive riletture dittatoriali, mi sembrava che la salvaguardia dell’emblematicità e unicità di Auschwitz potesse di nuovo aiutare a ricomporre un contesto identitario sovranazionale utile al diffondersi di una memoria consapevole. Invece, isolata “una memoria” dal contesto nazionale, immediatamente e, coerentemente per alcuni versi, altre memorie della seconda guerra mondiale hanno rivendicato un proprio spazio nel calendario celebrativo nazionale. Non in alternativa ad Auschwitz, ma in alternativa al 25 aprile, cioè a quel laboratorio, labile ma unificante, di ricerca di identità, non solo nazionale ma europea, come ho provato a dire più sopra, che quella festa possedeva. Allo stesso modo, al di là delle necessità di “aggiornamento” di alcuni suoi articoli, la messa in discussione della Costituzione rischia di mettere in discussione un quadro d’origine senza il quale è difficile immaginare un disegno comune di senso e ragione civile nazionale e sovranazionale.

In conclusione

Altre notizie e dati che riguardano le vicende della deportazione nel Vercellese, Biellese e Valsesia erano nel mio libro del ’98, e a quello rimando per questioni più interne alla ricerca e ai suoi risultati. Così come rimando, per gli aspetti locali, ad altri lavori editi successivamente dall’Istituto che hanno affrontato i temi della deportazione, degli effetti delle leggi razziali antiebraiche, della prigionia, già rappresentati in alcune relazioni di questo convegno[18].

Dopo un intervento che, come ho detto in apertura, ho sentito come occasione per riguardare, dopo molti anni, a una esperienza per me fondamentale di ricerca, quale fosse il senso generale di quel lavoro, per come lo stavo intimamente vivendo, l’ho trovato perfettamente espresso da Max Horkheimer[19] in uno scritto degli anni trenta. È «onore della ricerca storica», scriveva Horkheimer, ridare voce a chi non l’ha avuta, a chi è stato «molto in basso» sperando che un giorno qualcuno che «sta nella luce» possa finalmente arrivare assicurandogli verità e giustizia. Per questo, in conclusione della premessa al mio libro del 1998 scrivevo: «A volte quando guardo i miei figli che allora erano piccoli mi capita di immaginare l’angoscia, il dolore di quei genitori che non hanno potuto dare risposta alcuna alle terrorizzate domande di aiuto dei loro figli, sul vagone piombato verso una ignota destinazione, nella fame quotidiana del lager, in fila per la camera a gas. È certo tra le immagini che più mi hanno turbato pensando alla deportazione. Con molta umiltà ma con altrettanta determinazione, ho cercato con questo mio lavoro scrivevo allora di dare un po’ di luce a quanti hanno passato una parte della loro vita nelle tenebre della storia e a quanti in quelle tenebre hanno trovato la morte».

Note

[1] ⇑ Federico Cereja – Brunello Mantelli (a cura di), La deportazione nei campi di sterminio nazisti. Studi e testimonianze, Milano, Franco Angeli, 1986; Anna Bravo – Daniele Jalla (a cura di), La vita offesa. Storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Franco Angeli, 1986.

[2] ⇑ Filippo Colombara – Gisa Magenes – Alberto Lovatto, Memoria dei deportati e comunità: i casi di Netro e Villadossola, in F. Cereja – B. Mantelli (a cura di), op. cit.

[3] ⇑ Alberto Lovatto, Deportazione memoria comunità. Vercellesi biellesi e valsesiani nei Lager nazisti, Milano, Franco Angeli, 1998. Dopo una prima fase di ricerca nell’ambito della storia orale, il lavoro si è poi impegnato nella raccolta delle informazioni reperibili negli archivi cartacei e nelle banche dati disponibili. Un secondo percorso si è poi concentrato sul reperimento di memorie scritte di ex deportati o di parenti. Contemporaneamente, come si è detto, ho confrontato la memoria della deportazione da un lato con quella delle altre prigionie dall’altro e, in merito alla deportazione ebraica, ho lavorato alla ricostruzione delle esperienze degli ebrei che erano sfuggiti alla deportazione vivendo comunque esperienze drammatiche. Quanto non raccolto nel volume citato è stato poi pubblicato ne “l’impegno”. Per il mio lavoro di allora era risultato fondamentale il confronto fra esperienze di prigionia differenti quali, ad esempio, quelle raccontate in A. Lovatto, “Volontari per forza”. Lavoratori civili in Germania. Il caso di Fobello, in “l’impegno”, a. VI, n. 3, settembre 1986, pp. 10-18; Id (a cura di), “Gli odiati reticolati”. Diario di un milite della Gnr prigioniero a Coltano, in “l’impegno”, a. XV, n. 2, agosto 1995, pp. 34-43.

[4] ⇑ Un lavoro che nasce dalla stimolante collaborazione con Emilio Jona e Franco Castelli e ha dato vita a: Franco Castelli – Emilio Jona – Alberto Lovatto, Senti le rane che cantano. Canzoni e vissuti popolari della risaia, Roma, Donzelli, 2005; Emilio Jona – Sergio Liberovici – Franco Castelli – Alberto Lovatto, Le ciminiere non fanno più fumo. Canti e memorie degli operai torinesi, Roma, Donzelli, 2008; Costantino Nigra, Canti popolari del Piemonte, a cura di F. Castelli, E. Jona, A.Lovatto, con 2 cd allegati, Torino, Einaudi, 2009.

[5] ⇑ Il mio ultimo intervento è stato infatti: A. Lovatto, Storia orale e deportazione: riflessioni su alcune esperienze di ricerca, in Giovanna D’Amico – Brunello Mantelli (a cura di), I campi di sterminio nazisti. Storia, memoria, storiografia, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 107-125.

[6] ⇑ Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.

[7] ⇑ Cesare Bermani, Pagine di guerriglia. L’esperienza dei garibaldini della Valsesia, 4 voll., Borgosesia, Isrsc Bi-Vc, 1995-2000.

[8] ⇑ Enzo Collotti (a cura di), Spostamenti di popolazione e deportazione in Europa 1939-1945, Bologna, Cappelli, 1987, atti del convegno svoltosi a Carpi (Modena), il 4 e 5 ottobre 1985.

[9] ⇑ Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, Milano, Franco Angeli, 1989.

[10] ⇑ Per l’analisi, in area vercellese, degli intrecci di memoria militare si veda Angela Regis, Storia e memoria di una comunità in guerra. Boccioleto nella seconda guerra mondiale, Varallo, Isrsc Bi-Vc, 2006.

[11] ⇑ Erving Goffman, Asylums. Le istituzioni totali, i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2003. Così Goffman definisce le istituzioni totali: «Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di resistenza e di lavoro di gruppi di persone che tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. Prenderemo come esempio esplicativo le prigioni nella misura in cui il loro carattere più tipico è riscontrabile anche in istituzioni i cui membri non hanno violato alcuna legge. Questo libro tratta il problema delle istituzioni sociali in generale, e degli ospedali psichiatrici in particolare, con lo scopo precipuo di mettere a fuoco il mondo dell’internato», idem, p. 23.

[12] ⇑ La circolare Pohl. 30 aprile 1942: l’annientamento dei deportati politici nei Lager nazisti attraverso il lavoro “Vernichtung durch Arbeit”. Torino, 21 febbraio 1989, Milano, Franco Angeli, 1991. La circolare fu emanata da Oswald Pohl, Capo del Vwha, Ufficio centrale economico amministrativo delle Ss.

[13] ⇑ Oltre allo stesso Nolte, hanno partecipato a quell’incontro di studi: Karl Dietrich Bracher, Wolfgang Mommsen, Christian Meier, Thomas Nipperdey e, tra gli italiani, Renzo De Felice, Luigi Ferraris, Giuseppe Galasso, Gian Enrico Rusconi, Massimo Salvadori e Nicola Tranfaglia.

[14] ⇑ Notizie su quell’arresto sono anche in Aldo Zargani, Per violino solo. La mia infanzia nell’Aldiquà (1938-1945), Bologna, il Mulino, 1995.

[15] ⇑ Sui “trasporti” dall’Italia ai campi di sterminio sono risultate preziosissime le informazioni e indicazioni di Italo Tibaldi, che ha poi raccolto i risultati delle sue ricerche in Italo Tibaldi, Compagni di viaggio. Dall’Italia ai lager nazisti. I “trasporti” dei deportati 1943-1945, Milano, Franco Angeli, 1994.

[16] ⇑ È un’azione che avviene in una fase iniziale di organizzazione del movimento resistenziale, nella quale l’antifascismo non aveva ancora maturato una piena consapevolezza della situazione, delle necessità della clandestinità in contesto di occupazione militare, e operava con modalità sperimentate nel periodo fascista ma non adeguate alla nuova situazione. Il livello troppo basso di “filtro” e controllo consente ad alcune Ss italiane di infiltrarsi in più riunioni e in più gruppi clandestini a Biella, Netro, Sordevolo e altri paesi vicini. Grazie al loro lavoro si organizzano interventi in coincidenza di alcune riunioni a Biella.

[17] ⇑ Per l’insieme delle notizie e riflessioni sulla deportazione in provincia di Vercelli e Biella rimando a A. Lovatto, Deportazione memoria comunità, cit.

[18] ⇑ Si vedano i saggi Pinuccia Dellarole, “Cose che vanno nel dimenticatoio”. Cinque biellesi deportati nel Lager di Bolzano, in “l’impegno”, a. XX, n. 1, aprile 2000; Cristina Merlo, La Comunità ebraica di Vercelli nel 1943, in “l’impegno”, a. XXIII, n. s., n. 2, dicembre 2003, e La Comunità ebraica di Vercelli dal 1943 al dopoguerra, in “l’impegno”, a. XXIV, n. s., n. 1, giugno 2004; Massimiliano Tenconi, Prigionia, sopravvivenza e Resistenza. Storie di australiani e neozelandesi in provincia di Vercelli (1943-1945), in “l’impegno”, a. XXVIII, n. s., n. 1, giugno 2008; Piera Mazzone, “La tregua” di un serravallese. Nino Oglietti, ex Imi, scampato ai lager tedeschi, in “l’impegno”, a. XXXIII, n. s., n. 1, giugno 2013; Marilena Vittone, “Diario di un anno”. L’esperienza di prigionia del carabiniere Romeo Busnengo, ivi. Per altri saggi e volumi sull’argomento editi dall’Istituto si rimanda al saggio di Marcello Vaudano La prigionia e la dignità. L’internamento dei militari italiani in Germania nel racconto di alcuni diari, in “l’impegno”, a. XXXIV, n. s., n. 1, giugno 2014.

[19] ⇑ Max Horkheimer, Crepuscolo. Appunti in Germania: 1926-1931, Torino, Einaudi, 1977, p. 138.